Présentée au Met au printemps dernier, l’exposition a pris ses quartiers sur les rives de la Seine, dans une mise en scène élégante et dense qui restitue la décennie décisive où le jeune Américain, arrivé à Paris en 1874, devient le portraitiste le plus admiré — et le plus redouté — de son temps.

À travers une centaine d’œuvres — peintures, aquarelles, dessins — le parcours retrace une ascension fulgurante.

Dans la première salle, Sargent apparaît comme l’élève prodige de Carolus-Duran, captivé par la virtuosité du pinceau et l’éclat de la chair peinte. Plus loin, ses voyages en Bretagne, à Capri ou en Espagne révèlent un goût pour la lumière libre et la sensualité du geste.

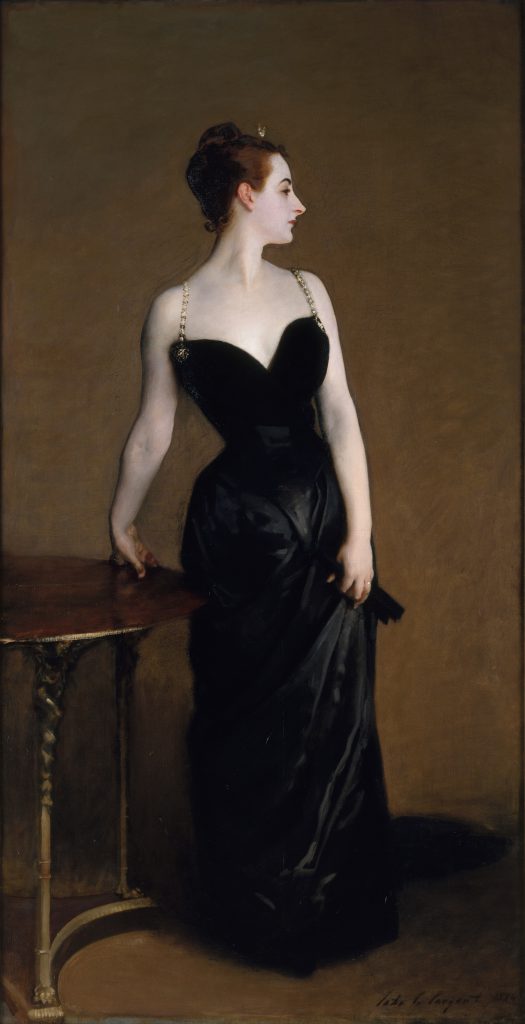

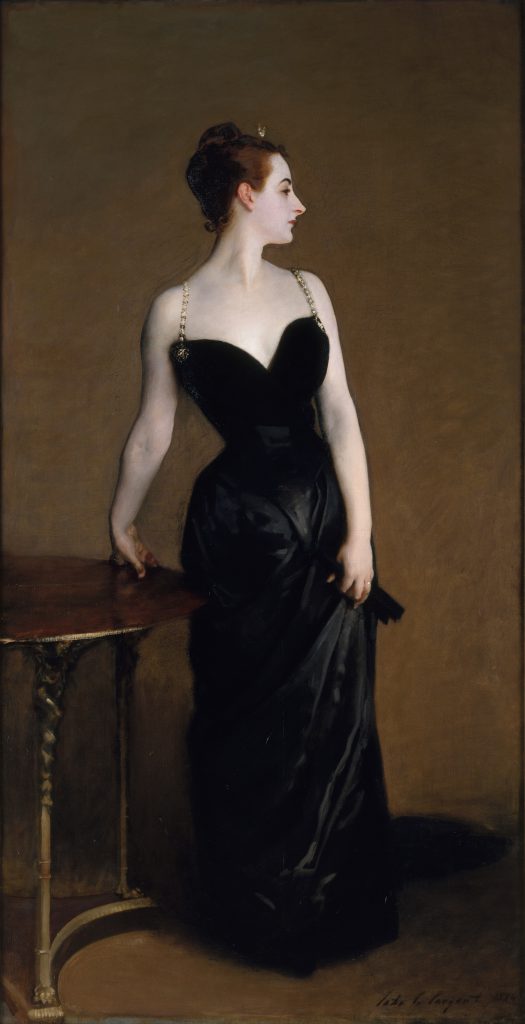

Mais c’est à Paris, au cœur du monde mondain et artistique, que le jeune homme perfectionne son art du portrait. Dr. Pozzi at Home, Les Enfants Pailleron ou Madame X scandent son irrésistible montée.

Ce dernier tableau, scandale du Salon de 1884, où la beauté sulfureuse de Virginie Gautreau fit vaciller les bonnes mœurs, occupe bien sûr le centre du parcours. Le musée y consacre une salle entière, reconstituant l’atmosphère du Salon d’époque et les articles outrés de la presse.

Le fil rouge, c’est Paris : la ville des audaces, des amitiés et des humiliations, qui fit de Sargent un artiste cosmopolite avant l’heure. L’exposition, richement documentée, éclaire aussi les liens entre Sargent et les grands noms de la peinture française — Manet, Bonnat, Carolus-Duran — ainsi que la figure fascinante de la « Parisienne », symbole d’une élégance moderne.

Une élégance qui, un siècle plus tard, continue de séduire. Car Sargent, dans ses portraits, saisit moins les traits que la lumière du monde. À Orsay, cette lumière brille d’un éclat intact. (Merci à Bertrand Meyer)

14 octobre 2025 @ 07:01

Sargent, portraitiste redouté? Pour quelle raison? Merci d’ éclairer ma lanterne.

15 octobre 2025 @ 09:39

Ai trouvé ceci: « Sargent avait dans l’ idée de quitter la capitale pour l’ Angleterre dès 1882. Le scandale provoqué par le portrait de Madame X, en 1884, sera le déclencheur. Le modèle est Virginie Gautreau, femme de banquier. Il la représente de profil, vêtue d’ une longue robe noire. La première version envoyée au Salon déchaîne les critiques. Le visage est trop farde (accent aigu), la peau trop blanche, le décolleté trop profond. L’ une des bretelles de sa robe a glissé, dénudant l’ épaule. Le peintre rectifie le tir et retouche son tableau. (…) Sa réputation est ecornee (accents aigus). A Paris, Sargent n’ est plus le jeune premier qui émerveille. Mais Londres l’ attend. » Connaissance des Arts, octobre 2025.

14 octobre 2025 @ 07:50

Très doué en effet. Mon préféré avec Philip de Laszlo et Boldini.

14 octobre 2025 @ 07:53

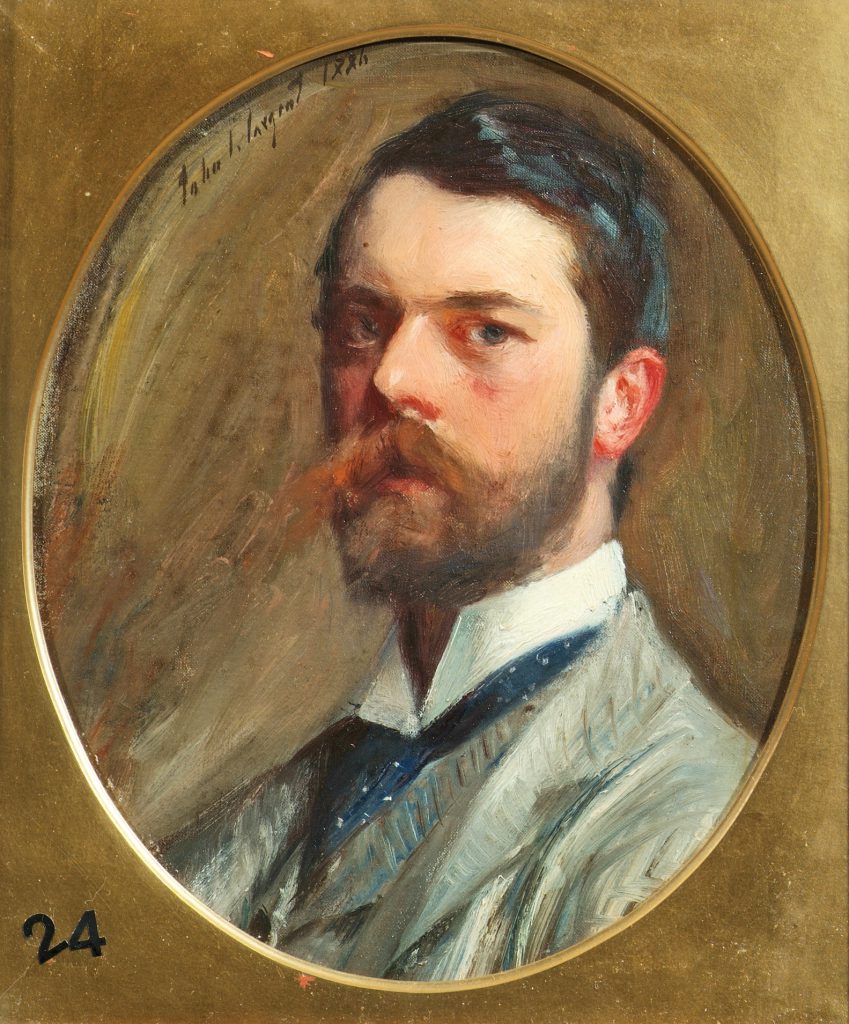

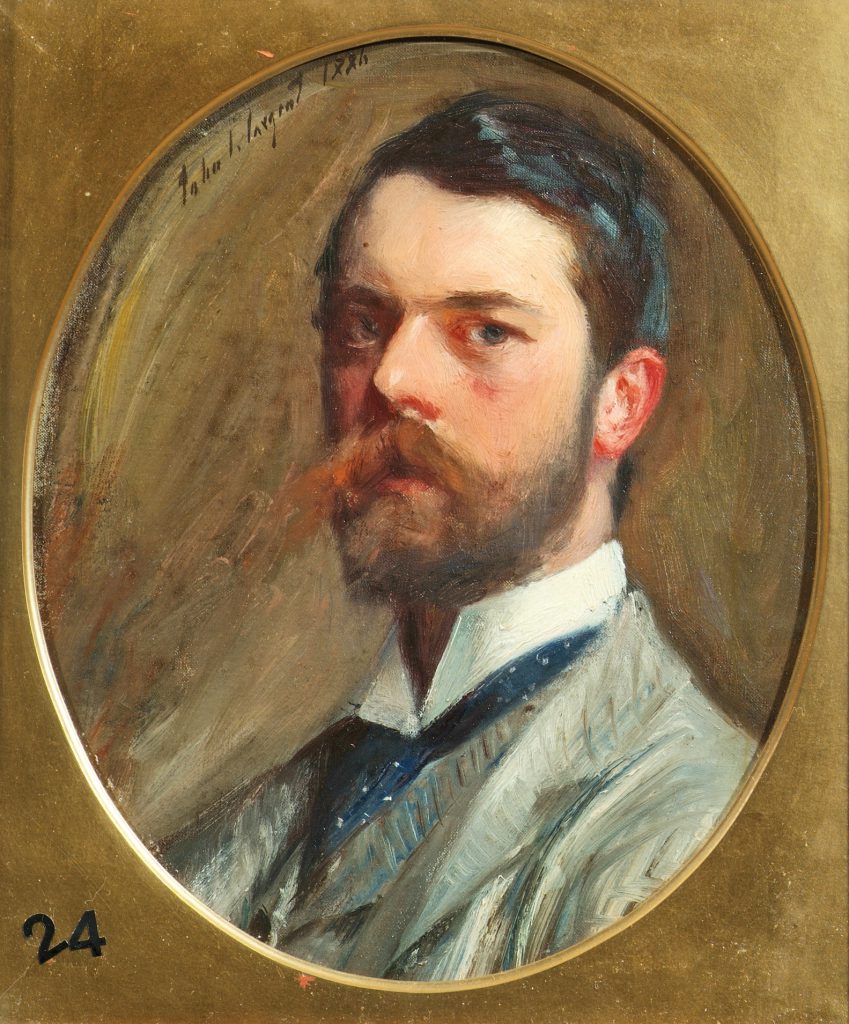

J’aime bcp ce peintre et ne me rappelle plus qui est ce bel homme en rouge. Je crois vaguement que c’est un riche médecin. Très cultivé.

14 octobre 2025 @ 17:47

Je ne sais pas qui est cet homme en rouge, mais je le trouve…superbe!

15 octobre 2025 @ 18:47

Le regard est une réussite.

16 octobre 2025 @ 10:54

Le tableau est magnifique ! Il s’agit du docteur Pozzi (1846-1918)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Samuel_Pozzi

14 octobre 2025 @ 08:07

Je confirme, après quelques recherches. C’est le docteur Samuel Pozzi. Chirurgien très connu sur la place de Paris, ami de peintres et d’écrivains, dont Marcel Proust.

J’invite le lecteur intéressé par ce bel homme de consulter Wikipedia. Sa vie est tout aussi intéressante, sinon plus, que celle du peintre Sargent.

15 octobre 2025 @ 09:18

Rob,

Tout lu. Passionnant!

15 octobre 2025 @ 15:34

Robin, je vous fais confiance, et je vais vérifier cela, car pour moi, il est, je parle de Charles POZZI 😋, l’exportateur exclusif à Paris des Ferrari, Porsche etc… 🤭

Je ne vais pas rater cette exposition à Orsay.

16 octobre 2025 @ 10:56

Oui Robin, personnage intéressant ! J’ai acheté hier le livre que lui a consacré l’auteur britannique Julian Barnes, L’Homme en rouge (Folio).

18 octobre 2025 @ 18:03

Je l’ai lu, mais à mon habitude, bcp trop vite, et je le regrette maintenant.

14 octobre 2025 @ 08:34

Je suis très impatiente de voir cette exposition. D’ailleurs, c’est prévu pour demain matin ! 😉

16 octobre 2025 @ 10:54

Très belle exposition vue hier … Avec beaucoup de plaisir même si beaucoup de monde. J’avoue que je ne connaissais que les magnifiques portraits de Sargent. Ravie d’avoir découvert ses paysages et scènes de genre. Beauté, charme, douceur, sensualité.

14 octobre 2025 @ 08:43

John Singer Sargent, Américain, est né à Florence en 1856. il a suivi ses parents en Europe. Enfant, il apprend le dessin avec sa mère. En 1874, il s’installe à Paris pour plusieurs années. Il intègre la classe de Carolus-Duran, et étudie aussi avec Léon Bonnat. Il est proche d’Edgar Degas, Édouard Manet, Claude Monet. En 1884 il expose le portrait d’une beauté célèbre « Madame X », Virginie Gautreau, qui fait scandale avec son épaule dénudée. Il quitte Paris pour Londres. Il est surtout connu pour « Les Filles d’Edward D. Boit, » inspiré des Menines de Velasquez. Il reçoit beaucoup de commandes. Il peint, entre autres, les portraits d’Isabelle Stewart Gardner, mécène et collectionneuse, qui se fit construire, en 1903, un palais vénitien à Boston, de Stevenson, des présidents américains.

14 octobre 2025 @ 08:52

Ce peintre méconnu a un talent fou.

14 octobre 2025 @ 10:34

Magnifique tableau. Regardez le visage. On dirait une photo.

Je ne connaissais pas ce peintre.

14 octobre 2025 @ 10:37

Entre le génie du peintre et votre magnifique présentation, M Meyer, de cette exposition on ne peut que y aller sans hésitations. Merci pour l’information.

14 octobre 2025 @ 11:48

Le premier tableau est superbe.

14 octobre 2025 @ 11:51

Qui est (était) le bel homme en peignoir rouge ?

15 octobre 2025 @ 15:44

😋

14 octobre 2025 @ 11:52

Eblouissante exposition ! Courez-y vite !

14 octobre 2025 @ 14:07

Ce fameux portrait de Madame X représente Virginie Gautreau née Avegno. Elle était née en Louisiane, à la plantation Parlange, dont l’histoire (romancée) est racontée par Maurice Denuzière dans sa série littéraire Louisiane, sous le nom de Bagatelle et de la famille Damvilliers – Vigors!

15 octobre 2025 @ 15:44

Merci Albertina.

14 octobre 2025 @ 19:34

Je ne manquerai pas cette exposition.

20 octobre 2025 @ 14:03

C’est dans mes projets aussi.